犬の会陰ヘルニア。症状と治療方法

長引く便秘、下痢、お尻の膨らみは会陰ヘルニアの可能性も。未去勢のオス犬では特に注意が必要です。

- 貞廣 優子院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.043

目次

ネコの口の中にできるしこりの約80パーセントが悪性腫瘍だと言われています。口腔内にできる悪性腫瘍は、大きくなったり、周辺の組織へ広がったりする(浸潤)速度が早く、完治が難しいがんの一つです。そのため、口の中にしこりができた場合は、ただの口内炎であるのか、腫瘍であるのかを早急に判別することが重要です。良性腫瘍では歯肉腫(エプリス)、悪性腫瘍では線維肉腫、メラノーマ、扁平上皮癌などがあります。特にネコでは扁平上皮癌が多く見られます。

口腔内腫瘍は、口の中を見る機会が少ないため発見が遅れがちになる病気です。「ドライフードを食べるのを嫌がる」「食事のときに頭を振る」「口を気にして掻く」「よだれに血が混じっている」「首を傾けたままじっとしている」などの症状がありましたら、早めに病院にご相談ください。

視診では腫瘍の種類を特定できないので、腫瘍の一部を切り取り、病理診断をして腫瘍の種類や悪性度を評価します。また、レントゲンや必要に応じてCT撮影をすることで、腫瘍の広がりを確認します。

扁平上皮癌は、ほかの臓器への転移は少ないですが、進行が早く、骨の中にも浸潤して激しい痛みを引き起こします。無治療での平均生存期間は3か月であり、非常に予後の悪いがんです。進行すると、口腔内が膿んで悪臭を放ち、痛みからごはんが食べられなくなり衰弱死につながります。ネコちゃん自身にとっても看護をするオーナー様にとっても辛い病気です。腫瘍のある場所や進行度合いにより、治療方法と治療目的が変わります。

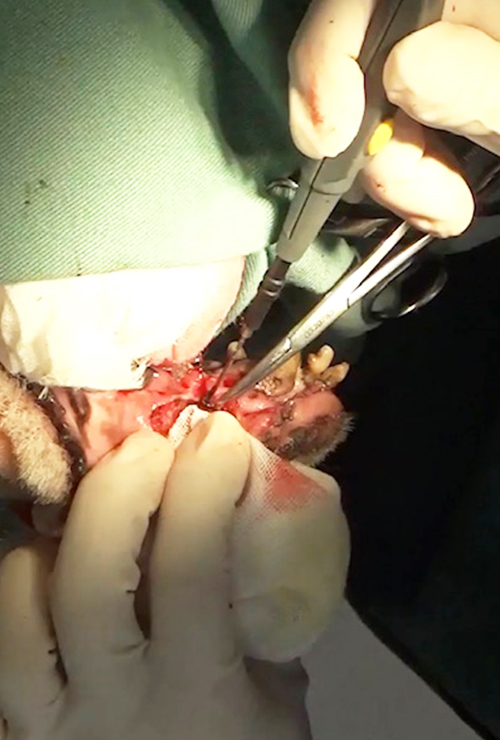

外科手術が第一選択となり、早期に手術を行うことで腫瘍をすべて切除することが理想です。ですが、扁平上皮癌は口の中のどこにでも発生するので、切除できない部位にできることもあります。外科手術が難しいケースや、骨の中で広範囲に浸潤してしまっているケースでは、放射線療法も検討します。

扁平上皮癌は、残念ながら既に完治が目指せない状態で見つかることも多くあります。その場合は、QOLの維持と痛みの軽減を目的として、安らかに命をつないでいく緩和療法を選択します。「手術を行うか」「残された時間をどのように過ごしていきたいか」など希望を伺いながら、オーナー様と一緒に治療計画を立てていきます。

表面の腫瘍だけを切除をしても、すぐに再発して動物に苦痛を与えるだけなので、骨の中の浸潤が疑われる箇所ごと切除をします。下顎にできた腫瘍であれば、大きく切除をすることが可能です。もともと下顎はほとんど見えないので、外見の違和感もなく、舌の動きが阻害されなければ70〜80パーセント程度の切除ができます。上顎の場合、片方の顎を残せれば外見の変形は目立ちません。喉や鼻の近くにできてしまうと、それらの機能が損なわれてしまうので、手術ができなくなります。

初期のうちに手術ができれば延命を目指せることもありますが、進行してしまっている場合でも、腫瘍を切除することで痛みを緩和させることができます。

家族との時間を長くするために、できるだけ早く退院をさせています。5〜7日程度入院してもらうことが多いですね。入院中は、手術部位のケアとご飯を食べるトレーニングを行います。口から食べることが難しい場合には、点滴や食道チューブ、胃ろうチューブを使って栄養補給します。また顎が小さくなったことで、口から舌やよだれが出てしまい、皮膚炎が起こる可能性があるため、細菌感染などの合併症にも十分に注意します。

扁平上皮癌は再発が多く、2倍、3倍と寿命を大きく延ばしてあげることが難しいケースもあります。ですが、治療をせずに放置をすると、徐々に衰弱してしまいますし、膿の臭いが強くなってしまうとオーナー様がネコちゃんに近づけなくなってしまうという悲しい事態も生じます。治療をすることで生活の質は改善できます。ネコちゃんとオーナー様が最後まで幸せに暮らしていけるように、どのような治療を行うか一緒に考えていきましょう。

国際ねこ医学会の審査を経て、「猫にやさしい病院」のシルバー認定を受けています。入院室は犬用と猫用に分かれ、お互いの姿や臭いがわからないようになっています。ネコちゃんは環境の変化がストレスになりますので、少しでもリラックスしてもらえるように努めています。

さだひろ動物病院 地図を見る

漢方生薬による慢性疾患の治療。諦めず、皮膚病、心臓病、腎臓病の症例実績が豊富な当院にご相談ください。

モルヌピラビルの適切な投与と、きめ細かな体調管理で、猫伝染性腹膜炎(FIP)を治療します。

外耳炎は早期発見が大切。人とは違う犬猫の耳には、オトスコープでの検査・治療が効果的です。