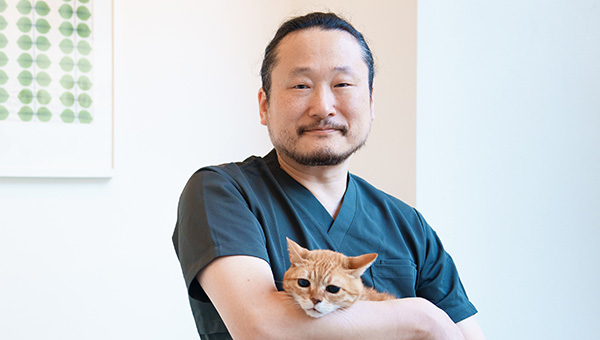

飼い主さんとの対話を大切に、家族目線で医療を提供したい

ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。

- めい動物病院 神奈川県川崎市中原区

-

- 竹内 潤一郎院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.006

目次

分かりやすく言うと、雌うさぎの子宮にガン、つまり腫瘍ができる病気です。犬猫より圧倒的にうさぎに多い病気です。年齢とともに発症率が増加し、4歳を超えたメスのうさぎの子宮癌の発生率は50%以上と異常に高いものです。ただし、経験上、2歳のうさぎでも病理検査の結果で子宮腺癌と診断されたケースもあり、まだ若いから大丈夫と過信するのは禁物です。

避妊していないうさぎは高齢になると子宮に異常が出やすくなります。レントゲン検査などで子宮の影が確認されれば、子宮疾患の疑いありということになります。この段階ではまだ子宮腺癌とは確定できませんが、治療は、卵巣と子宮の摘出を前提とした手術を行うことになります。癌の病巣のみを切除するわけではありません。診断は、摘出した組織の病理検査の結果で、はじめて子宮腺癌と確定します。

早ければ手術翌日に退院となりますが、手術前の状態や年齢によっては1週間程度入院することもあります。1~2週間後に抜糸をして、それで一旦治療は終了となります。

卵巣と子宮の摘出手術後の病理検査の結果、子宮腺癌でないとなれば、再発や転移を心配することはないでしょう。ただし、癌であった場合は注意が必要です。再発の可能性の有無は、ある程度病理検査で判断できます。手術で病巣が取り切れた場合は治癒の可能性がありますが、その場合でも定期的に再発のチェックを行うことになります。術後1か月、3か月、半年とレントゲン検査を行い、半年たって何もなければ、人間でいう5年生存率を越えたという判断になります。

うさぎの全身状態が悪ければ、手術自体ができない場合もあり、高齢だと手術に耐えられないと判断して行わない場合もあります。悪性度が高いものは転移しやすく、手術後に転移が確認されるケースもあります。癌細胞の転移が見られた場合は根治する事は困難です。

飼い主さんが一番気づきやすい症状としては、血尿、あるいは陰部からの出血です。こうした症状を見つけて来院される方もいますが、子宮腺癌だから必ず血尿が出るかといえばそうでもなく、初期段階では血尿が出ないケースもあります。

多いのは、病院で見つかるケースです。健診時はもちろん、お腹の調子が悪いなどたまたま別の不調を訴えて来院した際に見つかることもあります。そのため、病気の発見には、定期的な健診が不可欠です。特に、子宮疾患の場合はレントゲンを定期的に撮って確認するのが一番有効です。

ほかに、乳腺の張りなどの症状があればホルモン異常が疑われます。病気によってうさぎの体型が変わることもあるので、日頃からうさぎの様子を観察し、外見の変化などもよくチェックしておいてください。

膀胱炎と子宮腺癌は、症状としてどちらも血尿が出る事があるのですが、膀胱炎の出方とは少し違います。膀胱炎の場合は血だけが出るということはなく、必ず尿と混じって出てきます。血尿というと膀胱炎と思いがちですが、4~5歳以降の雌うさぎであれば腫瘍になっていくケースが増えるので、子宮疾患の可能性も十分に考えられます。

どちらかわからないケースの場合は、両方の可能性を考えて対処します。膀胱炎治療をしつつ、子宮は手術して治療すればよいので、どちらがどうというのはあまり気にしなくてもよいでしょう。

子宮腺癌はじめ、子宮疾患は飼い主側で予防することはできません。子宮腺癌にならないための手段は、避妊手術のみです。つまり、子宮と卵巣を手術で取ってしまうことです。若いうちに避妊手術をしていれば、子宮腺癌になることはありません。

最近は、加齢に伴って子宮疾患が増えることを知っている飼い主さんも増え、安心のためにあらかじめ避妊手術をされる方も多くなりました。できれば、半年~1歳までの間に避妊手術をお受けいただくようおすすめします。

高齢のフェレットに多く見られる慢性疾患です。膵臓の「ランゲルハンス島β細胞」というインスリンを分泌する組織に「インスリノーマ」という腫瘍ができる病気で、この腫瘍から通常よりも多量のインスリンが分泌されるようになり、低血糖症を起こします。つまり、通常は食事をすると血糖値が上がるものですが、インスリノーマになると、いくら食べても、血糖値が下がってしまうという状態になります。4~5歳以降になると増加し、悪化すると死んでしまうこともあるフェレットに多くみられる病気です。

初期には、食べ残しが増える、なんとなく元気がない、動きが鈍い、寝起きが悪いといった症状が見られます。こうした症状がある場合は、要注意です。症状が進むと、さらに元気がなくなり、よだれを出したりふるえたりする場合もあります。動きが鈍るため、筋肉の量が減り、体重も落ちてきます。さらに進行すると、激しいけいれんを起こしたり、意識を失ったり、ギャーッという鳥の鳴き声のような声をあげたりといった発作を起こします。これは、生命活動を維持しようとする一種の防衛反応です。この状態が長く続くと、命の危険や脳にダメージを負う可能性があります。

腫瘍であるため、基本診断は病理検査によって確定しますが、症状が見られる場合は、血液検査によって、まずは低血糖症かどうかを診断します。フェレットの血糖値が60mg/dl以下の場合はインスリノーマの疑いがあります。

治療方法は、腫瘍の摘出手術か投薬治療の二つになります。治療の進め方や方法は、フェレットの状態を見ながら、費用的なご相談も含めて飼い主さんとの話し合いで決めていくことになります。

フェレットの状態にもよるので一概にどちらが有効とは言い切れませんが、腫瘍がインスリンを多量に分泌するため、それを減らそうと考えると、理屈上は開腹して腫瘍を摘出する、つまり手術をするのが一番よいということになります。摘出した組織の病理検査をしなければ、インスリノーマと診断も確定しません。

ただし、腫瘍は米粒より小さく無数にあり、肉眼で確認できない部分にも潜んでいるため、手術ですべてを取りきることは困難です。しかし、手術で完治しないとしても、投薬治療のみの場合より血糖値が目に見えて改善するケースが多いため、当院では第一選択として手術をおすすめしています。手術をした上で様子を見ながら投薬治療という流れが一般的です。

プレドニゾロンなどのステロイド剤や、ジアゾキシドなどのインスリン分泌抑制剤を経口投与して、血糖値をコントロールします。どちらかだけを使う場合とふたつを併用する場合があります。プレドニゾロン(ステロイド)の長期服用は副作用のリスクがあるため、注意が必要です。ジアゾキシドは、ステロイドに比べて副作用は少ないですが、薬価が高いというデメリットがあります。それぞれ一長一短があるため、飼い主さんと相談しながら使用します。

インスリノーマは慢性疾患なので、投薬を続けても徐々に悪化していきます。いずれの薬も腫瘍に対しては直接的には効果がなく、あくまでも血糖値を維持するためのもので、完治を目的としたものではないことをご理解ください。

転移することは少ないですが、再発の可能性はあります。その場合は、再手術が可能です。1度手術を受けて改善した方は、2回目も手術を希望されることが多いようです。同じフェレットに3回の摘出手術を行った経験があります。手術の前後のインスリンの量を比較し、減っていれば成功という評価になります。

インスリノーマは予防することができない病気です。すでに病気を持っているのであれば、食事を残さずに食させること。食べないと悪化してしまいます。食事回数をできるだけ増やし、血糖値が下がらないようにしてあげてください。自力で食べない子には飼い主さんが与えてください。3時間おきの食事が理想です。

発作を発症した場合は、ブドウ糖を補給して、病院へできるだけ早く連れて行くようにしてください。ブドウ糖を補給すれば一時的に発作が治まることもありますが、それはあくまでも応急処置です。糖質を補給するとその分インスリンが出るので、またすぐ悪化する場合があります。

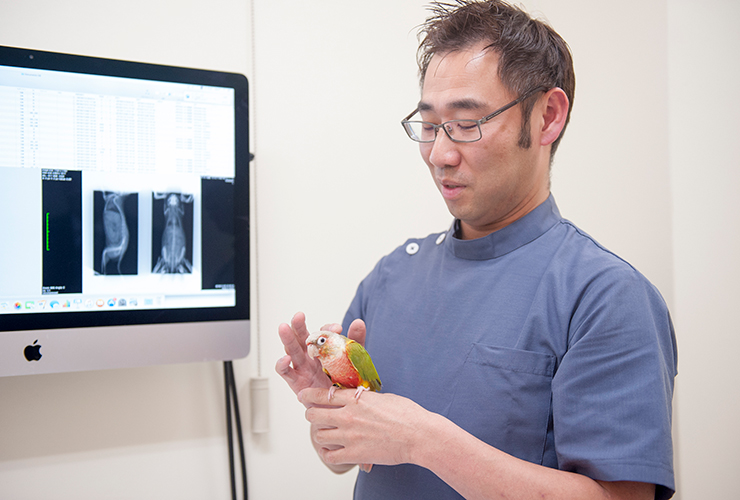

大阪でエキゾチックアニマルの来院が多い動物病院に10年間勤務していました。勤務医時代に多種多様な動物種の症例を診たことで、それぞれの身体の特色や生態と習性、疾患と治療法を学びました。その経験を生かして、エキゾチックアニマルの診療ができる専門性の高い動物病院を開院しました。単に診療対象動物が手広いというだけではなく、当然、診療の質にもこだわっています。どの動物に対しても、的確な診断に基づく正しい治療を行うことで、飼い主さんの満足度の高い獣医療を提供したいと考えています。

当院の診療動物は、犬、猫、フェレット、フェネック、ウサギ、モルモット、チンチラ、デグー、プレーリードック、ジリス、リス、ハムスター、モモンガ、ヤマネ、マウス、ラット、フクロモモンガ、ハリネズミ、小鳥、大型インコ類、オウム、猛禽その他鳥類、カメ、トカゲ、ヘビ、カエル、イモリ、サンショウウオ、魚類、その他特殊動物など、多岐にわたります。

エキゾチックアニマルの受け入れ可能な動物病院が少ないこともあり、飼い主さんからは、診療してもらえるようになって助かったと非常に喜んでいただいています。他の診療機関から専門病院として当院を紹介いただき来院される方や、以前の勤務先で担当していた方も大阪から足を運んでくださいます。それだけ当院に信頼を寄せていただいているとうれしく思います。

フェレットの飼い主さんでとても印象に残っている方がいます。フェレットがインスリノーマになると、家庭でのケアがとても大変なのですが、夜中2時間おきに起きてご飯をあげるなど手厚くケアされていました。目の下にクマを作って来院されるのですが、その看病ぶりには頭の下がる思いでした。

インスリノーマは慢性疾患なので、どんなに手を尽くしても最終的には悪くなります。残念ながら亡くなってしまう子も多いのですが、後日飼い主さんから感謝のお手紙を頂戴することもあり、私自身も少し救われたような気持ちになります。獣医療は、1件1件が真剣勝負でどのような治療にも全力で取り組まなければならないと感じます。大切な家族の一員として、懸命に看病される飼い主さんに接すると、自分自身も獣医師の原点に立ち返ることができます。

花咲く動物病院 地図を見る

ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。

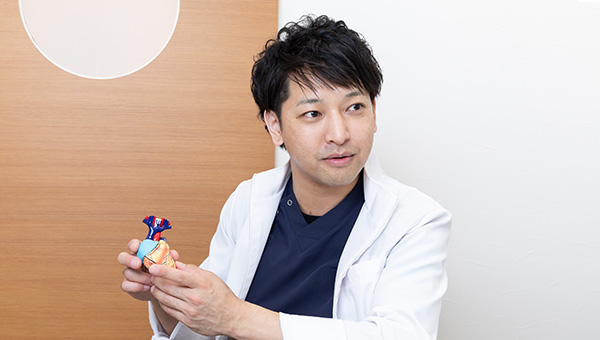

獣医循環器認定医が行う心臓病の治療。犬・猫、飼い主のライフスタイルに合わせた治療を提供します。

体表の悪性腫瘍に電気パルスを与え、抗がん剤の効果を局所的に増強する「電気化学療法」を提供しています。