定期的な検診で、猫の「肥大型心筋症」を早期発見・早期治療

猫に多い心臓病「肥大型心筋症」は、予防も完治もできません。検診により、症状が出る前に発見しましょう。

- 緑の森どうぶつ病院 さっぽろ病院 北海道札幌市中央区

-

- 森 伸介 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.057

目次

僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の弁がうまく閉まらずに血液が逆流し、全身に送られる血液量が減少して、うっ滞することでさまざまな症状があらわれる病気です。キャバリアやチワワ、トイプードルなどの中高齢の小型犬で多くみられます。「咳」や「疲れやすい」といった症状がでていない無症状の時期に、病院で心雑音が聴取されて見つかるケースが多数あります。進行すると、肺水腫により命を落とす危険があるため、適切なタイミングで治療を開始し、定期的に経過観察を行うことが重要です。

病気の進行度はA、B1、B2、C、Dのステージに分かれ、症状や検査によって分類します。ステージB2までは無症状で、CとDは肺水腫を起こしたことがある子です。治療の目的は肺水腫にさせないことと、進行を遅らせること。B2の段階から投薬治療を開始します。主に投薬で治療を行いますが、手術により完治が望める子もいます。

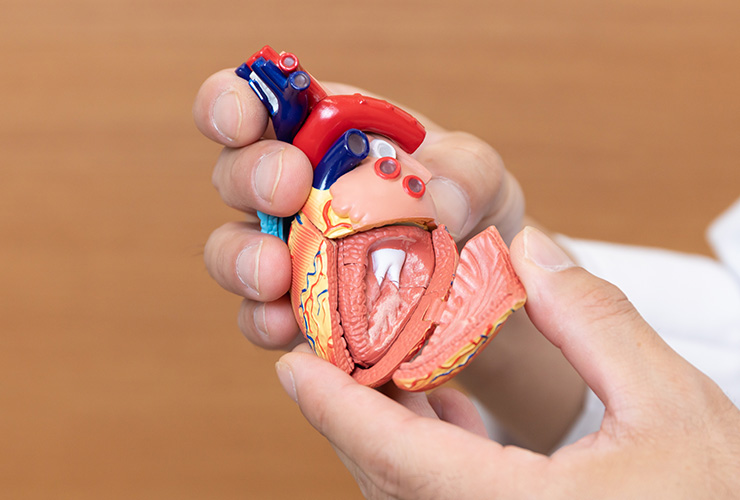

肥大型心筋症や拘束型心筋症が多くみられます。どちらも心臓の筋肉が硬くなり、心臓が広がりにくくなることで、全身に送る血液量が減り、うっ滞する病気です。犬の弁膜症と異なるのは、若齢でも発症するという点と、心雑音がなくても心筋症である、逆に心雑音があっても病気ではないケースもあるという点です。また、死亡率が高い動脈血栓塞栓症を併発しやすいことも特徴です。

猫も5段階のステージに分類され、多くの場合はステージB2から血栓予防を開始しますが、左心室の出口が閉塞する閉塞性肥大型心筋症の場合は、B1からβブロッカーによる治療を開始することがあります。心筋症は進行すると肺水腫や胸水により命を落とす危険があり、また血栓症を防ぐためにも適切な時期から治療を開始することが重要です。

安静時の呼吸数をチェックしてください。犬でも猫でも、呼吸数が1分間で40回以上が続く場合は肺水腫の可能性があります。肺水腫はおぼれているのと同じ状態のためすぐに受診することを勧めます。

日頃から呼吸の仕方や回数を見ていると、呼吸に異常があった際に「なにかがおかしい」とすぐに気づくことができます。ステージCの子はもちろんですが、無症状のうちから確認して正常な呼吸の状態を知っておくことが大事です。

問診と身体検査の後に、超音波、レントゲン、血圧、心電図、血液検査などから必要な検査を行い、結果を総合的に判断して、説明と治療方針の相談をします。初診の方では1時間から1時間半程度のお時間です。納得いただくまで質問して頂きたいので、できるだけ時間にゆとりのある診察を心がけています。

犬・猫の性格やご家族のライフスタイル、来院頻度に合わせて治療内容をカスタマイズします。

当院では薬による内科治療を行い、手術が適応できる子には専門病院をご紹介しています。

心臓病の薬は強心薬、血管拡張薬、利尿薬の3種類が基本ですが、ほかにも抗不整脈薬や肺血管拡張薬など複数あり、状態に合わせて使用する薬の種類と量を調整します。バランスを取らずに1つの薬だけを増やすと副反応が出やすくなるので注意が必要です。「根拠をもって薬を選択し、個々の状態に合わせて増減すること」が獣医師の役割です。

「処方したお薬をちゃんと飲めているかどうか」を確認するのも治療における大事なポイントです。薬は飲ませているが1日2回ではなく1回の日が多くなっている、薬を飲んだ後にお水を飲んでいない、といった実態は飼い主様からお聞きしないとわかりません。ご家庭に合わせて治療内容を変えますので、やりやすい方法を見つけていきましょう。

動脈管開存症の手術や、「咳が治まらない」といったセカンドオピニオンの方も多いですね。動脈管開存症は、胎児期のみに使われる血管が成長しても閉じずに残ってしまう先天性心疾患で、手術により完治します。仔犬の胸に手をあてると独特な脈を感じるので、飼い主様自身が気づくケースもあります。咳の相談では、慢性気管支炎などを併発しているケースが多くみられるため、同時に呼吸器疾患の治療も行います。

また、「ふらつき」「倒れる」といった症状が出る不整脈や肺高血圧症、神経調節性失神などの治療も行っています。これらの診断に必要なホルター心電図など特殊な検査や専門的な超音波検査にも対応しているので、気になることがありましたらご相談ください。

荻窪桃井どうぶつ病院/杉並動物循環器クリニック 地図を見る

猫に多い心臓病「肥大型心筋症」は、予防も完治もできません。検診により、症状が出る前に発見しましょう。

高度な医療に身近な相談まで、「寄り添う診療」を人と動物へ提供。複合施設「ハルニレほっぽ」も魅力です。

初期には無症状であることも多い、犬や猫の肝疾患。血液検査や画像診断、腹腔鏡下での検査が有効です。