飼い主さんとの対話を大切に、家族目線で医療を提供したい

ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。

- めい動物病院 神奈川県川崎市中原区

-

- 竹内 潤一郎院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.051

目次

胆嚢は肝臓と十二指腸の間にある袋状の消化器です。肝臓で生成された胆汁を貯留・濃縮し、胃に食べ物が入ると、脂肪の分解を助ける胆汁を十二指腸へ排出します。肝臓の異常や内分泌疾患などが原因で胆汁の性質が悪化すると、本来サラサラしている胆汁が徐々にドロドロになり、これを「胆泥」と呼びます。胆泥の性質がさらに硬くなると「胆石」、胆嚢に細菌感染が生じて炎症が起きると「胆嚢炎」、粘液質の物質で埋め尽くされると「胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)」に至ります。また、胆汁が十二指腸に流れる通路である総胆管に胆石が詰まると「総胆管閉塞」となります。

胆嚢の病気は初期には症状が出にくく、「ときどき吐く」程度で、健康診断で偶然発見されることが多いのが特徴です。恐ろしいことに、胆嚢粘液嚢腫による胆嚢破裂や、総胆嚢閉塞は、ほとんどの場合に突然発症します。嘔吐や下痢、食欲不振だけでなく黄疸が出てぐったりした状態で見つかることがあり、命に関わる病気です。胆泥や胆石が貯まるだけでは症状がないことが多いので、重度の胆石や胆嚢粘液嚢腫、繰り返す胆嚢炎などを早期に見つけることが重要です。ちなみに、猫では胆管肝炎のような炎症性疾患が多く、犬のように胆嚢切除が必要になる病気は稀です。

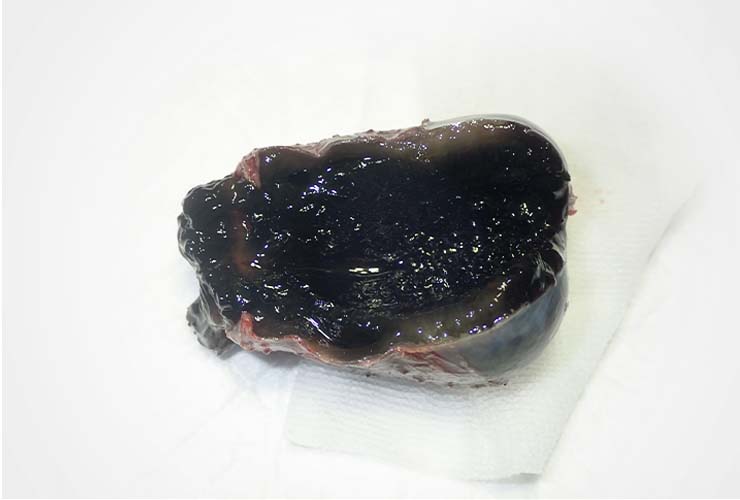

胆嚢の粘膜が過形成を起こし、弾力性の強いゼリー状の粘液物質が過剰に貯まって胆嚢が硬くなる病気です。進行すると胆嚢の袋が脆くなり、薄くなった箇所から内容物が染み出して破裂に至ります。胆汁は自分自身の組織も消化してしまうため、お腹の中に飛び散った粘液物質によって腹膜炎や膵炎を起こして死亡する可能性もあります。

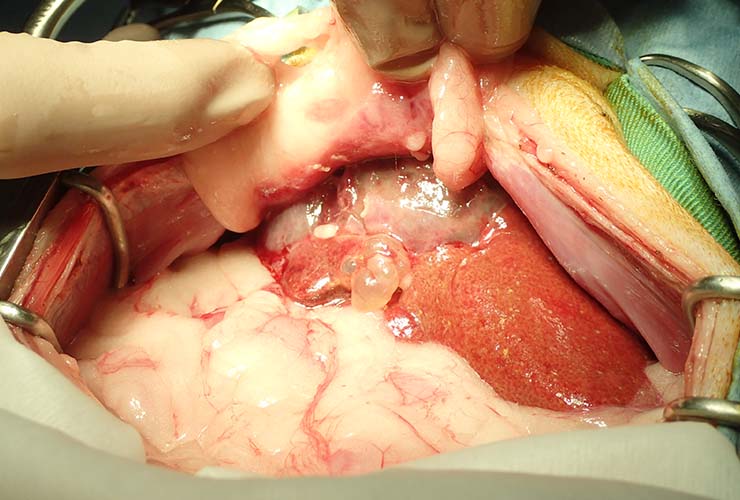

胆嚢を切除すれば急変するリスクを回避できますが、多くの場合は内分泌疾患や肝臓の異常を抱えているため、その後も継続的な内科治療が必要です。胆嚢を切除すると胆汁を濃縮できなくなりますが、肝臓から十二指腸へ胆汁を直に排出するようになるため機能面での問題はありません。胆嚢切除の時期には明確な基準がありませんが、当院では画像検査で胆嚢粘液嚢腫が見つかった場合には早期の切除を推奨します。一方、飼い主様が望まれない場合や、心臓病などの基礎疾患がある、超高齢犬など麻酔リスクが高いと判断されるケースでは内科治療を行います。

当院では胆嚢破裂や総胆管閉塞の治療も行っています。破裂の際は、輸液や抗生物質を投与して状態を安定させ、速やかに胆嚢摘出手術を行います。腹膜炎や膵炎、全身性の炎症から肺水腫を併発していることも多いので、その治療も同時に行います。胆石や胆泥による総胆管の閉塞は、まず薬で閉塞の解除を目指しますが、解除できない場合はカテーテルを通して、詰まりを除去します。

胆嚢が破裂すると、手術自体は成功しても併発疾患によって後日亡くなってしまう子もいます。また、破裂してから救急病院で治療を受けると治療費が高額になる恐れもあります。ですから、安全に手術を行って早く退院するためにも、破裂する前に胆嚢切除をすることをお勧めします。

胆嚢の病気は飼い主様が気づきにくいので、定期的に健康診断を受けることが大切です。中高齢の子では、超音波検査で胆泥が見つかる、血液検査で肝臓の異常値が出る、といった胆嚢疾患の初期の状態を発見することは珍しくありません。初期であれば治療を必要としないケースもあり、投薬や食事の変更で進行を抑えることが可能です。当院では8歳以上の子には年2回の健康診断をお勧めしています。

また、肥満や高脂血症はリスク要因になるのでダイエットも予防につながりますね。副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や甲状腺機能低下症を患っている子も注意が必要です。

2021年8月に拡張工事をして、猫・小動物専用の待合室、診察室ができました。新たに当院のフロアとなった2階には手術室や猫が安心して過ごせる広いホテル、犬のプレイルームがあります。「手術前室」も新設しました。この前室で毛刈りや麻酔導入・歯科処置を行い、手術室では切開を伴う処置を行うという使い分けができるようになり、衛生面も格段に良くなりました。

猫・小動物専用の待合室は、犬が出入りする部屋と完全に分かれていて、飼い主様からも好評です。またプレイルームは、飼い主様セミナーやスタッフの勉強会でも使えますが、今はお預かりの子たちが自由に遊べるスペースとして活用しています。

立川中央どうぶつ病院 地図を見る

ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。

獣医循環器認定医が行う心臓病の治療。犬・猫、飼い主のライフスタイルに合わせた治療を提供します。

体表の悪性腫瘍に電気パルスを与え、抗がん剤の効果を局所的に増強する「電気化学療法」を提供しています。