犬猫の外耳炎に、オトスコープで効果的な検査・治療を

外耳炎は早期発見が大切。人とは違う犬猫の耳には、オトスコープでの検査・治療が効果的です。

- 後藤 慎史 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.012

目次

一番多いのは痒みです。痒みの強さにも段階があるのですが、ひどい場合には痒みで夜も眠れなくなってしまう子もいます。

次に多いのは脱毛です。毛が少なくなる子もいますし、ホルモンの病気で全身の毛が抜けてしまう子もいます。痒みと脱毛に加え、皮疹ができる子もいます。

痒がっているのを何とかしてほしい、皮膚や被毛の状態を元に戻してあげたい、と来院される飼い主様が多いですね。

そうですね、5院6院と転院されてから当院へいらっしゃる方もいます。

皮膚疾患は、同じ症状でも原因は様々です。痒みの症状が出る原因だけでも、食物アレルギーやノミアレルギー、アトピー性皮膚炎など、様々な要因が関与していることが多くあります。ですから、原因を特定するだけでも難しく、時間も掛かることがあります。

なかなか原因が特定できず、皮膚状態が良くならないと、飼い主様も不安になられますよね。内臓系の病気と異なり、皮膚疾患では状態の良い・悪いがはっきりと見えますので、飼い主様も少しでも早く治してくれる病院を探して転院をされていることもあると思います。

当院では、「痒みの原因を探る」ことと合わせて、薬漬けにしない治療法「シャンプー療法」に力を入れています。

様々な要因が関与して特定に時間がかかることもありますが、皮膚疾患の診断基準はありますので、症状を診て、検査をして、原因を特定していきます。

原因は、自己免疫性疾患や腫瘍、寄生虫感染症と様々です。診断の結果、疥癬などの寄生虫感染症だとわかると、除去すれば治りが早いので獣医師としては安心しますね。ホルモン分泌量不足が原因の場合も、ホルモンを足すだけで改善するので対応が容易な方です。

近年増えている原因は、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎です。この2つは症状が似ていることも多く、併発している子もいます。

食物アレルギーが原因となっている場合は、食物を食べなければ症状は改善します。しかし、アトピー性皮膚炎の場合は、原因が生活環境中に存在し、除去が難しいこともあります。アトピー性皮膚炎の原因となるアレルゲンを回避するか、アレルゲンに対してアレルギーにならない状態にするのが効果的ですが、ハウスダストやカビなどがアレルゲンの場合は、治療が困難です。アレルゲンを簡単に回避できれば治療は容易ですが、回避できないものの方が多いのが現状です。

診断技術の向上も関係していると思いますが、クッシング病などのホルモン性の疾患も増えています。クッシング病は漢字で書くと、「副腎皮質機能亢進症」と言います。副腎から分泌されるホルモンが過剰に出てしまっている状態です。ステロイドという言葉は、耳馴染みがあるのではないでしょうか。ステロイドも副腎皮質ホルモンのひとつです。

クッシング病は、ダックスフントやシーズー、ポメラニアンなどが好発犬種です。毛が抜けてしまったり、太鼓腹になったり、色素沈着が起こったりします。水を飲む量が増えると糖尿病を疑いがちですが、クッシング病のこともあります。

膿皮症(のうひしょう)は、犬によく見られる皮膚疾患の一つで、皮膚の細菌感染により起こる病気の総称です。ほとんどはブドウ球菌によるもので、稀に緑膿菌が原因となることもあります。

繰り返し起こるものを「再発性膿皮症」と呼びますが、膿皮症は非常に再発が多い病気ですね。

再発を防ぐために大切なのは、基礎疾患(原因となっている病気)を見つけることです。細菌感染を治療するだけでは、再発をしてしまいます。

普通の状態でも、ブドウ球菌やマラセチア、アカラスなどの微生物は皮膚上に存在していますが、通常はそれらの菌は悪さをしません。アレルギーなどで皮膚を搔き壊してしまうと細菌が増殖し、膿皮症が起こるのです。

飼い主様がはじめに気づく病変は、フケや痒み、皮膚の赤み、カサブタなどです。

進行すると、その症状が全身に出るようになります。膿皮症で特徴的なことは、全身に症状が出るようになっても、顔全体には出ないことですね。おでこや口唇には症状がでますが、顔全体には出ません。

膿皮症をおこす基礎疾患は主に、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、副腎皮質機能亢進症(クッシング病)や甲状腺機能低下症などのホルモン異常が多いですね。

膿皮症の直接の原因となる細菌は、皮膚トラブルがない健康な子でも「常在菌」として皮膚に存在しています。しかし、アトピーやホルモン異常などの基礎疾患が原因となり、皮膚のバリアが機能しなくなると、細菌が増殖し、膿皮症となります。

膿皮症の起こりやすさに、年齢はあまり関係しません。免疫ができていない子犬の時期に膿皮症になる子もいますし、アトピーであれば3才頃から発症する子もいます。

犬では、どの犬種でも起こります。一方、猫では犬ほど膿皮症を起こすことはありません。舐めたり噛んだりしたことが原因で局所的に感染することはありますが、犬のように基礎疾患が原因となり膿皮症を起こすことは少ないとされています。

基礎疾患を治療しながら、細菌感染の治療を行います。

膿皮症になってしまった場合は、病院で行う治療と飼い主様が自宅で行うケアが大切です。当院では、薬でのコントロールより薬浴、いわゆるシャンプー療法を重視しています。その子にあったシャンプーの選択から自宅でのシャンプーのやり方、タオルドライのやり方などをお伝えしています。

皮膚の表面、表皮に感染症がおきている表層性膿皮症では、シャンプー療法でキレイに治療ができます。しかし、今までにステロイドの含まれた抗菌薬を長期間服用していると、ステロイド皮膚症になり、シャンプーだけでは治らず内科治療が大変になる場合もあります。

自宅でのケアを怠らないことです。治療を開始したばかりの頃は3日に1回シャンプーをする必要がありますが、皮膚の状態を見ながら徐々に回数を減らすことができます。シャンプーは大変だと思いますが、しっかりと行わないと再発の可能性が高くなってしまいます。

「抗生物質漬けにしたくない」という飼い主様からのご希望をよく聞きますし、毎日薬を飲ませることは、飼い主様にとっても、わんちゃん自身にとっても負担になります。また、抗生物質の投与法が悪いと、耐性菌が生じるリスクもあります。ですから、シャンプーを続けることは大切なのです。

自宅でシャンプーをすることが難しい方や、定期的にトリミングに行かれる方には、ペットサロンにマイボトルでシャンプーを持っていき、そこでシャンプーをしてもらうことをお勧めしています。

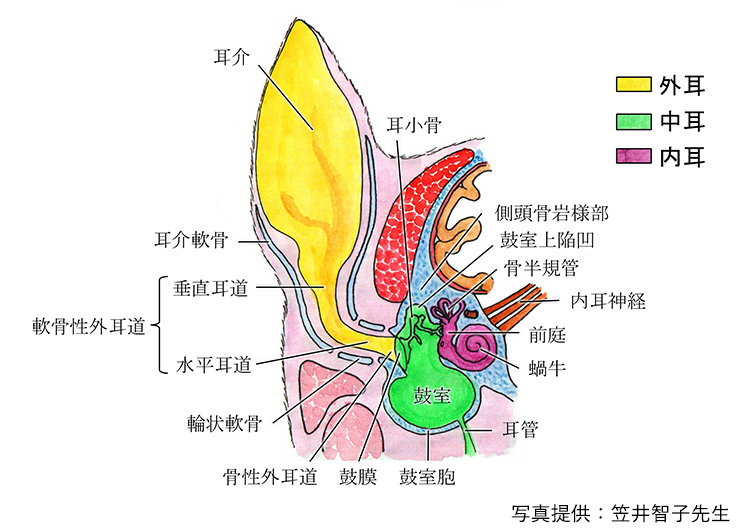

最も異なるのは、「耳道」の形です。自分の耳を見るとわかりますが、人の耳道は地面と平行な水平耳道になっています。それに対し、犬の耳道はL字型をしており、水平耳道と垂直耳道からできています。ちなみに、猫の耳も犬に近い形をしています。

犬種によっても耳道の形には特徴があり、フレンチブルドッグなどは極端に水平耳道が細く、耳の病気になりやすい犬種です。

症状が出ている場所によって、外耳炎、中耳炎、内耳炎に分けられます。

異物や感染症が主な原因ですが、他には腫瘍やアレルギーが原因となっていることもあります。

飼い主様が気づく症状としては、「耳を気にするそぶりが増える」「耳を痛がっている」「耳が臭うようになった」などが多いです。

ものを噛めなくなる、あくびができない、耳を触ると痛がるといった症状は、耳にポリープができた急性の中耳炎の症状であることもあります。

外耳道が腫れ、耳の穴が塞がってしまっている状態を「耳道閉塞」と言います。アレルギーや感染症により腫れることもありますし、異物や腫瘍・ポリープといった出来物により腫れることもあります。

耳道閉塞まで症状が進行すると、飼い主様も症状に気づきやすくなります。

「すごく耳を振っているな」と耳を見たら、穴が無くなっているので、驚かれる飼い主様が多いですね。

耳の中に異物が入って腫れてしまう例としては、散歩中に草の実が耳の中に入ってしまうこともあります。散歩中に突然耳を振り出したら注意が必要ですね。また、フレンチブルドッグやパグなどの短頭種では、自分の毛が鼓膜に刺さって鼓膜炎を起こし、腫れてしまうこともあります。

犬種としては、「たれ耳」の子が耳道閉塞を起こしやすい傾向にあります。特にコッカースパニエルは好発犬種です。

膿皮症の治療と同様に、まずは腫れている原因を調べることが大切です。ただし、腫れがひかないと原因を調べることもできないので、まずは耳の洗浄や抗生物質により、耳の腫れを治療します。

耳の腫れがひくと、「オトスコープ」という耳用の内視鏡を使って耳の中を見ることができるようになります。

耳道閉塞に対して、耳の穴を切り取る「全耳道切除術」を行う病院もありますが、切除をしなくとも治せるケースも多くあります。耳道を切り取ってしまうと音が聞こえなくなりますし、原因が中耳や内耳といった奥にある場合には原因を残すことになり、根本的な治療になりません。できる限り耳道を切らずに、内科的な治療をしていくことを勧めています。

目で見える範囲を定期的にチェックすることです。耳の中に洗浄用の液体を入れて首を振らせるケア方法もありますが、耳垢が残り効果があまりないこともありますので、私は「目で見える所を優しく拭いてください」と伝えています。

市販の綿棒やティッシュを使用して耳掃除をすると、やりすぎて耳道を傷つけてしまうこともあるので、注意が必要です。

長崎から1200Kmの距離を車で移動して治療を受けに来た、アメリカンコッカースパニエルの子ですね。外耳炎の症状が悪化して耳道閉塞になってしまい、地元の獣医師には全耳道切除術を勧められたのですが、納得できなかった飼い主様がインターネットで調べて北川犬猫病院に辿り着いた、という患者様です。

診察をすると、耳の中は鼓膜も骨もないほど酷い状態で、アレルギー体質から起こっている中耳炎でした。1か月半入院をしてもらい、抗菌薬を使用した内科的治療を行うことで、耳の中の腫れが徐々にひいていきました。薬剤が効かない耐性菌とも闘った難治性の耳炎でしたが、飼い主様の希望通り、全耳道切除術を行うことなく治療することができました。飼い主様が長崎から迎えにきた時の、わんちゃんと喜びあう姿がとても印象に残っています。

当院は皮膚科と耳の診療に力を入れていますが、予防医療を含めた一般診療も行っています。

皮膚科・耳科だけの専門診療にしようかと考えたこともありますが、耳を含めた皮膚疾患の治療では、「皮膚だけを見ればいい」ということではなく、内科も関わってきます。ですから、専門診療だけはなく一般診療も行う今のスタイルが良いと思っています。ただ、症例としては皮膚疾患の患者様は非常に多いですね。年間で6000件は診ているのではないでしょうか。

臨床に携わる獣医として、困って来院された飼い主様の立場になり、「治してあげたい」という気持ちを常に持つことを大事にしています。

北川犬猫病院 地図を見る

飼い主様だけでなく、地域の獣医師からも紹介先として頼りにされる、外科治療専門の動物病院です。

発症後の致死率は9割を超える猫伝染性腹膜炎(FIP)。豊富な治療実績を基に、難病から愛猫を救います。

眼科に注力する1.5次診療の動物病院。緑内障のレーザー手術「マイクロパルス治療」を提供しています。