迅速な対応と高い専門性で地域に信頼される、動物外科の専門病院

飼い主様だけでなく、地域の獣医師からも紹介先として頼りにされる、外科治療専門の動物病院です。

- 愛知動物外科病院 愛知県岡崎市

-

- 丹羽 昭博 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.003

背骨の骨と骨の間にある、クッションの役割を果たしている部位を椎間板といいます。その椎間板が激しい運動や肥満等により飛び出してしまい、神経や脊髄を圧迫することで、麻痺等の症状が起こる病気です。この病気の80%以上はダックスフントが占めると言われています。ダックスは遺伝的に椎間板がもろい上、胴長短足という体の構造から背中で支える体重が大きくなってしまうため、ダックスの85%が背中の中央部分の背骨にヘルニアの症状がでます。

コーギーも胴長短足ですからなりやすいですが、どの犬種でもなる可能性があります。例えば活動的な犬種であるビーグルも急な動きで腰を痛めることが多いです。最近では飼育頭数も多く、ジャンプすることが好きなトイプードルでの発症も増えています。また、ペキニーズやシーズーなど鼻がぺちゃんこの犬(短頭種)は首に発症しやすいです。

ふだんは活発なのに、突然動かなくなったりガタガタ震えだしたり、しっぽが下がってよろよろと歩きだしたりしたら危ないです。後ろ足を引きずって歩いていると、もう重症です。いずれも突然そうなりますから、非常に怖いのです。最悪の場合、後ろ足の麻痺から体全体の麻痺になり、心臓が止まってしまいます。人間のぎっくり腰のように笑って済ませられるものではなく、恐ろしい病気です。早いと24時間以内に亡くなってしまうこともあるので、様子がおかしいと思ったらすぐに病院で検査をする必要があります。

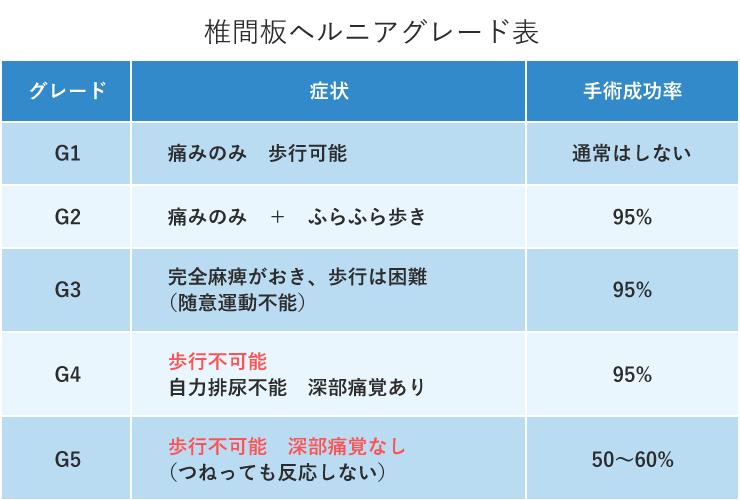

獣医学的には、椎間板ヘルニアは重症度によって5段階のグレードに分かれます。そのグレードに応じて治療方法が変わってきます。グレード1、2では痛くても歩いていますが、この場合は「動かさない」というのが治療になります。痛みを緩和する鎮痛剤を注射か飲み薬で使うこともあります。

グレード3からは足が麻痺しているので、手術になります。足をつねってみて痛みを感じていれば、麻痺が完全ではないので、まだ直るチャンスがあるためCTやMRIを撮って、手術ができるか判断します。手術では、背中を開けて背骨を削ります。骨の中の神経を露出させ、椎間板の飛び出しているところを取るというかなりダイナミックな手術です。再発リスクは1割もない位ですが、骨が弱くなるので、注意が必要です。

手術後、正常に歩けるようになるまで数日から数か月程です。2週間の安静期間の後、徐々にリハビリを始めていきます。歩かせる練習や水中で動かしたりとか、鍼を打ったり電気を流したりして、物理的に筋肉を動かしてあげます。

グレード4までは90%以上が手術で治りますが、グレード5になると治る確率は50%程度になってしまいます。再生医療なども行われていますが、この現状は打破できていません。そうなると、後ろ足に補助器具(車いす)をつけることになります。

神経の近くの手術ですから、通常の開腹手術よりも難易度とリスクは高いですね。患部が3、4カ所に多発していたり、背骨の右と左に分かれていたりすると難しさが増しますので、早いものなら20~30分で終わるところが、3~4時間もかかることがあります。しかも、脊髄軟化症という病気がヘルニアと併発している場合、発症3日以内に手術をしてもしなくても、死んでしまいます。しかも、脊髄軟化症は生前には分からず、死んでから検査して分かることです。ですから、手術前に飼い主さんに必ずお伝えすることは、100%治る手術ではないということと、5%の子は脊髄軟化症を併発している可能性がるため死んでしまうこともある病気だということです。

獣医になって今年で10年目ですが、500頭位はやってきました。一般病院よりもかなり多い数をこなしており、外科手術の専門医として他院から依頼されることが多いです。手法はオーソドックスですが、犬の体をあまり大きくは開けないようにしています。「肉体的負担は小さく、効果は大きく」という最小侵襲治療を常に心がけています。傷は小さく、患部はすべて取り除く。数をこなさないと身につかない技術ですから、私も経験の中でできるようになったと思っています。

跳んだりはねたりすることは犬の本能ですが、ペットとして飼うのであれば、しつけないをしないといけません。具体的には、「伏せ」「待て」「お座り」を覚えさせることです。跳んだ時やソファーに飛び乗った時には、すぐに「伏せ」や「お座り」をさせてご褒美をあげる。そうすると犬は、跳ばなかったらご褒美をもらえると覚えます。また、ソファーに跳び乗った時にはきつく叱ったり、物を投げて驚かせたりすることも有効です。しつけをする時に大切なことは、家族みんなで協力して行うということです。お母さんが厳しくお父さんは甘えさせるなど、家族がちぐはぐな行動をしないことです。甘やかしてしまうことは犬のためになりません。

この他、筋肉をしっかりつけるために散歩したり走らせたりなどの運動を怠ってはいけません。また、太らせないための食事管理も重要です。ご飯は目分量ではなく、必ず計量カップで測ってください。1回で1g変わっただけで、年間のカロリー数は大きく変わってきます。

まず2週間は安静にさせることです。滑らないようにフローリングに赤ちゃん用のマットなどを敷いてください。また、家に帰っても足が動きませんから、排尿の手伝いが必要です。ウンチは自分で出せますが、おしっこは手伝わないと出せません。膀胱を押してあげないとおしっこは出ないので、入院中に飼い主さんにやり方を覚えてもらいます。それを怠ると膀胱炎になります。オスの場合、おしっこが出ない苛立ちからペニスを噛み切ってしまうこともあります。そうなると、短く切るか取り去ってしまう手術をしなくてはいけなくなります。

最低30万円はかかります。手術の難易度によっては60万円位にはなります。

その後のリハビリや通院に1回1万円程追加でかかります。

膝蓋骨脱臼とは、後ろ足のひざの関節の皿が正常な位置から内側に外れてしまう状態を指します。原因は不明ですが、実は小型犬の90%以上は、生まれながらに脱臼をしています。ただ、犬は体重の7割を前足で支えていますから、自分でも外れていることに気づいていないのです。大型犬にもみられますが、小型犬が圧倒的に多いですね。

まっすぐだった足がO脚のように曲がってきます。最終的にはお相撲さんのように四股を踏んで、腰が立たなくなります。ヘルニアと違って、これが原因で死ぬことはありませんが、歩けなくなることがあります。その結果、歩けなくなるため、寿命が短くなることは十分にあります。

プードルに多いです。プードルは直線のきれいな足ですが、曲がると、座るときに足を曲げられずに、投げ出すようにします。

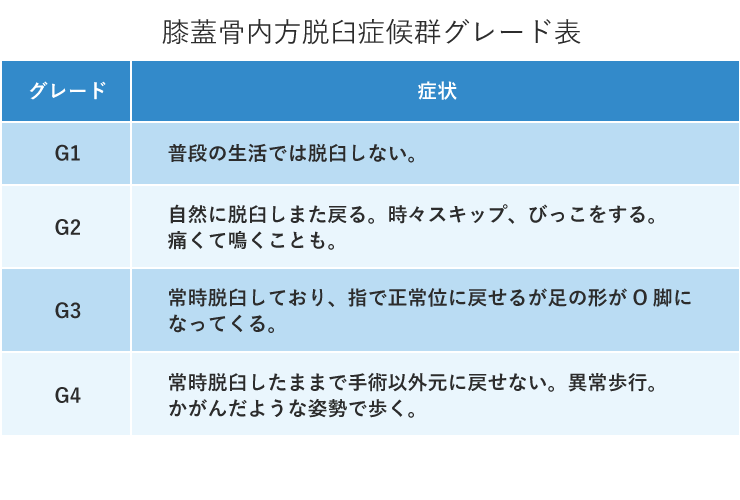

最初は痛みよりも違和感を覚える程度ですから、普通に歩いていたのに急に片足でケンケンやスキップをして、また両足で歩き出す。これには飼い主は気づきにくいですよね。だから、発見できるかは獣医の腕次第であり、獣医の責任ということになります。レントゲンを撮らなくても、触診を丹念にやることで分かります。

手術のタイミングと良質な食事とサプリメント、そして最も大事なのは飼い主とその子の生活環境の整備です。

私はグレード2の段階から手術するようにしています。

また膝の脱臼を持っている2割の子特にヨーキーは前十字靭帯を切ってしまうことがあります。脱臼した時は軟骨が摩耗して減りますが軟骨が再生されることはありませんので、早めに矯正した方がいいのです。

ヘルニアと同じですね。

太らせない、跳んだりはねたりさせないという、基本的なことですが、最も大事なことは飼い主が犬を甘やかして言うことを聞かない子に育てないことです。

脱臼の手術は医師によってやり方は千差万別で、色々な方法を組み合わせてやります。私はこれも1000件位行っています。難しい手術には変わりありませんが、やっかいなのが、どれほど難しいかは開けてみないことには分からないことですね。

術後は、翌日からリハビリに入ります。完治するには2ヵ月位かかります。

費用は、片足で30万円位はかかると思ってください。

手術で使う縫い針は釣り針のように曲がっているのですが、そのカーブ具合を自分でやりやすいように調整して、早く処理できるようにしています。

特にこだわっているのは麻酔器ですね。一般の動物病院で導入しているところはほとんどない、ドイツ製の小児科用のものです。より高度で安心ができ、精密なコントロールが可能です。高い投資をしていますが、私自身と飼い主さんの安心のためです。命には替えられませんので。この麻酔器は、大型犬からハムスター、ウサギにも対応しています。

10年前、研修医の時に師事した先生の手術で、ヘルニアのために歩けなかった犬が歩いて帰っていったことに大きな衝撃を受けたことが、この分野をめざしたきっかけですね。悲しんでいた顔で来院した飼い主さんが幸せな顔になって帰るのを見た時に心を動かされました。

実は、ほとんどの獣医が整形外科手術は経験しないのですが、幸いにして私は研修医1年目から手術をやらせていただき、経験を積んできました。手術で犬の運命がダイナミックに変わるのはすごいことなので、私の使命はこれだと思ってやっています。

佐野動物病院 地図を見る

飼い主様だけでなく、地域の獣医師からも紹介先として頼りにされる、外科治療専門の動物病院です。

発症後の致死率は9割を超える猫伝染性腹膜炎(FIP)。豊富な治療実績を基に、難病から愛猫を救います。

眼科に注力する1.5次診療の動物病院。緑内障のレーザー手術「マイクロパルス治療」を提供しています。